幅允孝は小村雪岱をもっと読み込もうと思った。

僕が初めて小村雪岱の仕事を意識したのは、金沢にある泉鏡花記念館のショーケースの中だった。鏡花が1934年に昭和書房から出版した『斧琴菊』の初版本は箱から出され、その装丁を手掛けた小村雪岱の仕事に注視してもらおうという展示者の意図は明白だったと思う。

表題作だけでなく「燈明之巻」「神鷺之巻」「貝の穴に河童の居る事」などが収録されているその短編集の表紙は、驚くほどグラフィカルだった。鮮やかな青色の上に鷺が、その背後には牡丹と蝶が、そして、表紙の縁には浜辺の貝殻がさりげなく描かれる大胆で鮮やかな多色木版画。その魅力に僕は参ってしまったのだ。

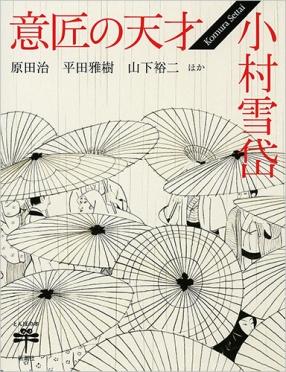

1887年に生まれた小村雪岱は、大正から昭和初期にかけて活躍した意匠家。先ほど挙げた泉鏡花の装幀でよく知られているが、舞台美術や挿絵、香水瓶の制作など多彩な分野で活躍したデザイナーと言っていいだろう。そして、そんな雪岱の仕事を多方面から図版たっぷりで振り返ろうとするのが、こちらの新刊『意匠の天才 小村雪岱』である。

本書の中で山下裕二が指摘しているように、戦時中に亡くなり雪岱の仕事を振り返る余裕が世の中になかったこと、継承者がいなかったこと、商業美術を中心に活動していたことなどの理由で、長らく彼は「忘れられた挿絵画家」だった。しかしながら、本当に魅力ある表現というのは時の流れを超えるものなのだ。

2010年に埼玉県立近代美術館で開催された「小村雪岱とその時代」などが再評価の契機となり、懐かしき江戸の情緒を極めてモダンに表現する天才意匠家として、今では認識されるようになった。

東京美術学校では日本画を学びながら、発足間もない資生堂意匠部では「香水 菊」のデザインも手掛けた雪岱。そのマルチぶりに呼応し、この本もイラストレーターの原田治やエッセイストの松浦弥太郎、書物に関する著作も多い坪内祐三などなど、実に多様な人が雪岱への愛を語る。その中でも、やはりまず目を通してもらいたいページは第一章にある「小村雪岱の装幀」である。

単純に本の表紙を見せるのではなく、接写しクローズアップさせることで雪岱の意匠の細やかさを紹介する試みもいいし、普段は注目されない本の「見返し」だけを集めたページも心憎い。しどけない姿でたたずむ遊女を極端なパースペクティブで描き、そこにしんしんと降り続ける雪を描いた泉鏡花『愛染集』の見返し(22、23頁)は息を飲む程だ。また、平田雅樹による「雪岱装幀ベスト10」も見所満載。長田幹彦の『祇園夜話』や長谷川伸の『段七しぐれ』の装幀も見事だが、個人的には吉井勇の『麻の葉集』(40、41頁)が雪岱の手掛けた装幀のベストなのではないかと思っている。まあ、本書を手にとって確認してみてください。

同世代を生きたもう一人の天才装幀家 鏑木清方と、泉鏡花の装幀をめぐる関係性も興味深い。また詳しく読み込みたくなる人物に出会えて嬉しい1冊だった。

ケトル vol.32 August 2016に寄稿