幅允孝は菅木志雄の仕事に自身を重ねた

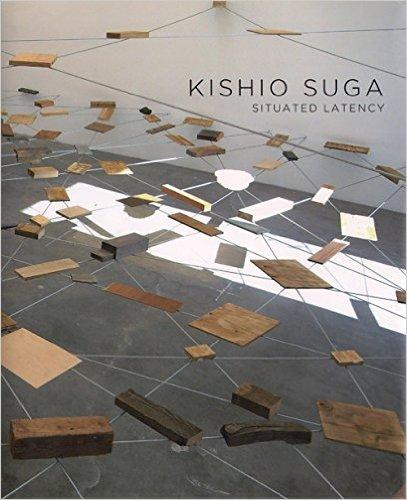

最初は窓枠に置かれた一本の角材だった。ごろりとした無骨なその木は斜めに立てかけられ、絶妙なバランスというか、何とかぎりぎりで屹立しているといった具合。そんなモノクロームの写真を見せながら、美術美学史を教えてくれた近藤幸夫先生は「これは1960年代後半から起こった芸術運動『もの派』を代表する作家の一人、菅木志雄の作品です」といった。

教室にいた殆どの学生と同じように僕も口をあんぐりさせながら一言。「何じゃ、こりゃ。僕にだって作れるぞい」。だって、角材をそこに置いただけなんだもの。

ところが、である。20年程前の肩すかし感とは裏腹に、僕はずっと「もの派」のことを気にしている。先日まで東京都現代美術館やヴァンジ美術館で開催されていた菅木志雄の展覧会にも足を運んだし、その時の感動を留めておこうと、こうして原稿まで書いているくらいだ。

木や石、金属、コンクリート、ビニールなどの素材を、ある空間に配置するだけの菅作品。作者の主観や作為を超えて、それらの素材が「ただそこに在ること」がこんなにも僕の心を引くのは何故だろうとずっと考えてきた。そして、50年近く活動を続ける菅の芸術がどうして今の時代に見直されているのかも。

デジタル化が進み体が妙に不安定な現代において、身体で確認できる物質性を前面に打ち出した菅の作品は、見ていて安心できるくらいどっしりしている。けれど、僕はそんなに単純な話で、現代の菅木志雄作品を語ってはいけない気もした。

菅の作品は、ごろりと転がる一個の石だけでは成立しない。その隣に置かれたまた別の石や、その石に立てかけられている木片との微妙な緊張感の上に成り立っている。その「もの」と「もの」の間にこそ、菅が長い時間をかけて見つめてきたものがあるはずだ。同じ石といっても色や形、質感はばらばら。コンクリートブロックだって人工物といってもよく見るとひとつひとつは微妙に異なる。そんな眼前にある「もの」と丁寧に向き合っているうちに、彼にしか作品化できない「連関」が創れるようになったと思うのだ。

翻って考える。僕も日々、本棚に人様の書いた本を並べているのだが、どの本の隣に何をどう繋げて並べるのかばかり考えている気がする。その連なりが自分の意図を超えた伝わり方をする面白さも経験する。そして、菅のインスタレーションは、まるで百戦錬磨の本屋の親父のようだと思えたのだ。京都の三月書房的というか。一冊一冊の本が強く結びつきながら本屋全体を成す。僕は考える。石と石の間にあるもの、本と本の間にあるもの。石も本も最終的には自身ですべてを牛耳ることができないものだからこそ面白い。しかも、これが抽象的なように聞こえて、存外に実際的な話なのだ。「連関」のうまくいった棚は本がよく売れる(気がする)。

というわけで、もうしばらく菅木志雄作品を眺めながら、僕は自分の仕事について考えてみようと思います。

『菅木志雄:置かれた潜在性』(HeHe、3,500円+税)

ケトル vol.24 April 2015に寄稿